デジタル技術の台頭により、3Dプリンターを使った試作品を活用する動きが、営業や開発の現場で広がっています。製品の形や使いやすさを確かめるだけでなく、商談をスムーズに進めたり、設計の見直しに役立てたりと、活用の場面はさまざまです。

この記事では、試作品を“評価モデル”として活かす方法や、3D技術を使った実例、効果を高める工夫について、わかりやすくご紹介します。

プロジェクトの早い段階での試作品製作は、製品の価値を見極め、わかりやすく伝えるための大切な手段です。営業や開発の場で活用することで、よりよい成果につながる実践的な方法として注目されています。

試作品は、図面やデータだけでは把握しにくい「動き」「質感」「使い勝手」といった要素を、実物に近いかたちで検証できる貴重な手段です。設計段階での不具合や改善点を早期に洗い出すことで、手戻りを減らし、開発全体の効率を高めます。

また、試作品は関係部署との情報共有にも有効です。実物に近いモデルを共有することで、認識のズレを防ぎ、スムーズな意思決定につながります。

製品の魅力や機能を、限られた時間の中で相手に伝えることは簡単ではありません。とくに営業や開発の現場では、「伝わったかどうか」が成果を左右する場面が多くあります。

そこで重要なのが、“伝える力を持ったプロダクト”としての試作品です。目の前で「見て」「触れて」もらうことで、言葉や資料だけでは伝えきれない価値を、体験として届けることができます。

商談や設計レビューなどのフェーズでは、試作品を活用することで説明の補完だけでなく、判断を後押しする役割も果たします。

試作品は、目的に応じた設計ができてこそ効果を発揮します。たとえば、「見た目の良さを伝えたい」のか、「使いやすさを検証したい」のかによって、選ぶ素材や形状も大きく異なります。

あらかじめ「誰に、何を伝えるための試作か」を明確にしておくことで、評価の軸がブレず、社内外からの反応も的確に得られるようになります。結果として、設計の見直しがスムーズになり、開発期間の短縮や品質向上にもつながります。

目的に合った試作品は、単なる確認用ではなく、営業・開発の成果を引き出すための実務的な手段となります。

試作品を営業活動に活用すると、商談や展示会、社内での提案の場面で製品の魅力を直感的に伝えられます。資料や口頭説明だけでは伝わりにくい内容を補完し、製品理解を深める手段として有効です。

営業の現場では、限られた時間の中で製品の魅力を伝えなければなりません。図面やスペックの説明だけでは、相手にとって“イメージしにくい製品”になってしまうこともあります。

そこで役立つのが、試作品です。実物に近いモデルをその場で見せたり、触れてもらうことで、サイズ感や使い勝手、仕上がりの質感などが瞬時に伝わります。

顧客の理解が深まるだけでなく、その場での意見交換が活発になり、要望の吸い上げや的確な提案にもつながります。試作品は提案の精度を高め、顧客の納得感を引き出すための実用的な『サポートツール』となるでしょう。

展示会やイベントは、多くの人に製品を知ってもらう貴重な場ですが、短時間・限定されたスペースの中で印象を残すことが求められます。製品の特長を的確に伝えるには、感覚的な体験が欠かせません。

マーケティングのための試作品を展示すれば、来場者に製品の特徴を視覚と触覚で体験してもらうことができます。素材の質感、細部の仕上がり、サイズ感などは、実際に手に取ることで初めて伝わる情報です。

その結果、ブースの滞在時間が延びたり、記憶に残りやすくなったりと、商談につながる接点が生まれやすくなります。試作品は、展示会で「印象を残す工夫」として欠かせないアイテムです。

営業活動には、社内の稟議や、外部投資家への提案といった場面も含まれます。こうした意思決定の場では、企画の意図や将来性を具体的に伝えることが求められますが、文章や図表だけでは説得力に欠けることもあります。

そこで、評価モデルとしての試作品を活用することで、構想段階の製品でも「ここまで形になっている」という具体性を持たせることができます。視覚的な裏付けがあることで、提案の信頼性が高まり、合意形成を早い段階で取り付け、結果として承認や出資判断の後押しになります。

試作品は、企画の実現可能性や完成イメージを伝える“実物に近い根拠”として、社内外の判断材料を強化する役割を果たします。

試作品は、設計の確認や課題の発見、関係者との情報共有に役立つ「評価モデル」として、開発全体を支える大切な役割を果たします。品質とスピードの両立にもつながる、効果的な手段です。

図面や3Dデータでは把握しづらい構造の不具合や、動作の違和感といった課題も、試作品を使えば実物に近い形で検証できます。

特に、折りたたみ機構や嵌合部など可動性のあるパーツや、人の手が触れる部分では、「設計どおりに動くか」「使いやすいか」を実物に近い状態で確認できます。

こうした検証を開発の初期段階で行うことで、手戻りや無駄な修正を減らし、結果的に開発全体のスピードと品質を向上させることが可能です。

実機感覚に即した検証ができることが、試作品ならではの強みです。

製品の完成度を高めるには、設計者だけでなく、製造担当やユーザー視点からのフィードバックも欠かせません。

試作品を用意することで、実際に「見て・触れて・使って」もらいながら、感覚的な気づきや具体的な課題を引き出すことができます。

短いサイクルで試作と修正を繰り返すことで、改善のスピードが加速し、不具合の早期発見や品質向上にもつながります。

試作品は、現場の声を反映させながら改良を進めるうえで、実用的かつ柔軟な手段といえるでしょう。

製品開発には、設計・製造・品質管理・営業など、複数の部門や関係者が関わります。

図や仕様書だけでは、意図やイメージのずれが起きやすく、判断の食い違いや作業の手戻りにつながることもあります。

こうした認識のギャップを埋めるのに役立つのが、試作品です。

実物に近いモデルを共有することで、「この部分は削れない」「この寸法で干渉が起きる」など、具体的で深いコミュニケーションが生まれます。

試作品は、部門を超えた「共通言語」として、スムーズな情報共有とプロジェクト全体の推進力を支える存在です。

3Dプリンターやスキャナーを使うことで、外観の確認、動作の検証、データとの連携といった試作工程を効率よく進めることができます。開発のスピードと正確さを両立させる具体的な活用事例をご紹介します。

製品開発の初期段階では、デザインの意図を関係者間で正しく共有し、確認と修正を行うことが重要です。

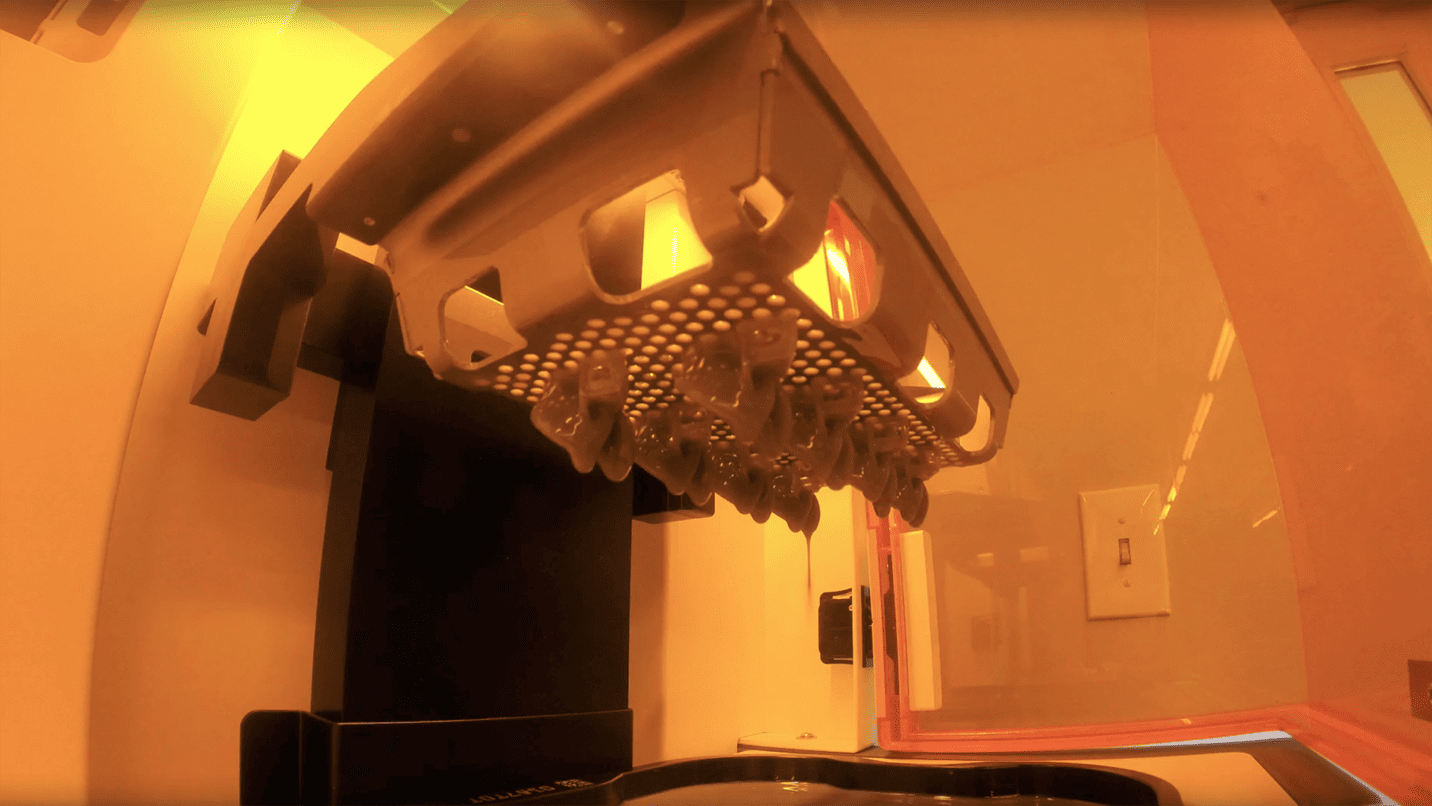

自動車メーカーでは、テールライトなどの外装部品を透明材料を使い、3Dプリンターで造形し、実物に近い形でデザインの仕上がりを確認しています。図面や2Dデータだけでは判断が難しい細かな形状や見た目の印象も、実物に近いモデルを通して評価できます。

また、こうしたモデルを社内の各部門に共有することで、認識のズレを防ぎ、開発の効率化にもつながります。外観モデルの活用は、製品の完成度を高めるだけでなく、開発にかかる期間の短縮にも貢献しています。

設計した製品が、実際の使用環境で求められる性能を満たすかどうかを確認するには、実物に近い試作品による検証が欠かせません。

宇宙開発の現場では、探査車の車輪を金属で3Dプリントし、短時間でプロトタイプを製作しています。たとえば、約40時間で車輪を造形し、月面を想定した過酷な条件下で耐久性の検証を行っています。

従来の方法と比べると、試作にかかる時間や人件費を大きく抑えることができ、開発全体の効率化にもつながっています。3D技術は、単なる造形手段にとどまらず、開発現場では欠かせない存在となりつつあります。

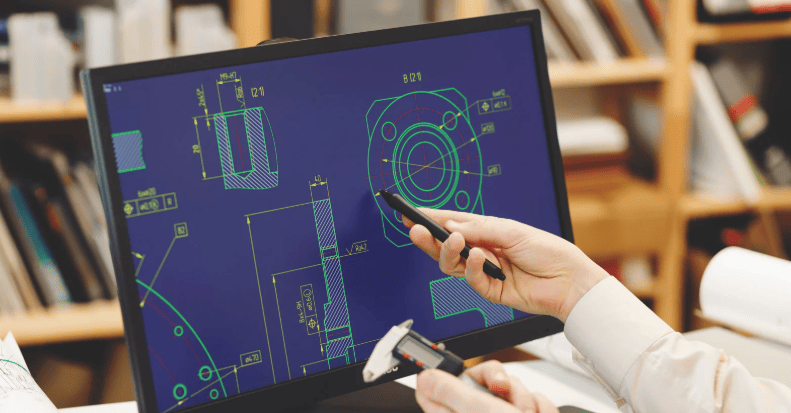

既存製品に後付けするアフターパーツを設計する際には、現物との形状の一致が重要です。商用車メーカーでは、車内スペースに収納装備を追加する場面で、3Dスキャナーを活用し、現場の形状を正確にデータ化しています。

取得したスキャンデータはCADに取り込み、取り付け精度の高い設計に反映させています。このような手法を採用することで、図面では把握しにくい曲面や細部の形状も、正確に捉えることが可能です。

さらに、「スキャン → 設計 → 試作」といった工程を短期間で繰り返せるため、複雑な形状の留め具なども、高い精度とスピードで製作できるようになりました。

試作品を有効に活用するためには、目的に応じた設計だけでなく、素材や仕上がりへの配慮、そして継続的な改善サイクルの構築が求められます。

試作品は、使い方に合わせて素材や加工方法を選ぶことが重要です。営業向けであれば、見た目の仕上がりや手ざわりが重視されます。一方、開発向けでは、強度や寸法の正確さが求められます。

「誰に、何を伝えるための試作品か」をはっきりさせることで、必要な品質とコストのバランスも取りやすくなります。あらゆる用途に対応しようとするよりも、目的を絞った設計のほうが効果的です。

試作品は、単に形状を確かめるだけのものではありません。表面の質感や寸法の正確さは、製品の信頼性や仕上がりの印象に大きく影響します。

特に法人向けの提案では、細部まで丁寧につくられた試作品が、相手の判断を左右することもあります。仕上がりへの配慮は、見た目の美しさだけでなく、製品そのものに対する信頼や期待感にもつながります。丁寧に作り込まれた試作品は、提案の説得力を高める重要な要素となります。

試作品は一度作って終わりではなく、改善を繰り返して使うことで、本来の効果を発揮します。継続的に活用することで、完成度を高めながら開発のスピードも上げることができます。

とくに、設計データと試作品の間を円滑に行き来できる体制を整えておくことで、改善サイクルは効率的になります。

地道な改良を積み重ねるプロセスこそが、競争力ある製品を生み出す土台になるでしょう。

3Dプリンターをはじめとするデジタル技術を使った試作品を効果的に活用するには、目的に合った素材や加工の選び方、見た目や寸法への配慮、そして継続的な見直しが大切です。

開発や営業の現場では、限られた時間での判断や調整が求められるため、試作作業が負担に感じられることもあります。このような状況では、試作の進め方に迷うこともあるのではないでしょうか。

3D試作品の使い方や評価モデルの運用にお困りの際は、どうぞお気軽に当社までご相談ください。

\3Dに関するさまざまなお悩みを解決します/