デジタル技術や3Dプリンティングを代表とするプロトタイピング技術の高度化により、これからの工業デザインは、企業のビジネスにどのような価値をもたらすのでしょうか。

本記事では、工業デザインの基本的な考え方や試作との関わりに加え、最近の企業活用事例や3D技術を取り入れた取り組みを紹介します。製品開発の質を高めたい方は、ぜひご一読ください。

工業デザインの意味や役割についてわかりやすく解説します。また、企業が工業デザインを導入すべき理由についても紹介します。

工業デザインとは、製品の見た目だけでなく、使いやすさ・安全性・作りやすさまでを考慮して設計する考え方です。たとえば、手にフィットする形の工具は、持ちやすさや作業のしやすさを考えてデザインされています。このように、工業デザインは「使いやすく、現場で役立つ製品」を実現するために欠かせないプロセスです。

また、工業デザインは製造方法や部品の構成にも深く関わります。そのため、設計だけでなく、製造現場との連携も必要です。製品が使われる場面や作り方を理解した上で、全体のバランスを整える役割も担っています。

内部の構造や量産のしやすさまでを考えて設計するため、たとえば、毎日使う家電では、部品の洗いやすさやフタの開けやすさなど、使い勝手も重要になります。こうした設計全体を考えるのが、工業デザインの役割です。

今の市場では、製品の機能に加え、見た目の良さや使いやすさも評価の対象になり、利用者にとっての総合的な価値基準をクリアする必要があります。

スマートフォンが当たり前になってきた現代では、一昔前の、使い易さや親しみを意識していない、最低限の機能を満たすだけの操作パネルでは、ユーザーの満足を得られません。表示方法を現代的なユーザーフレンドリーな設計で見直すことで、誰にでもわかりやすくなり、作業ミスの防止や業務効率の向上につながることもあります。こうした改善は、利用者からの評価を高め、結果として製品の選ばれやすさにも影響します。

このように、現代の工業デザインは単なる見た目の工夫ではありません。使う人の満足度を高め、企業の信頼性や売上にも貢献する、重要な取り組みだといえます。

上の例は画面UIの話ですが、物理的な構造の使い勝手や機能性も同様で、ユーザーの気持ちになって製品をデザイン・設計しなければ、ヒット商品を産むことはできません。

初期のプロトタイピングからマーケティング試作まで、さまざまな段階で工業デザイン的な考え方を意識することで、製品の完成度や量産のしやすさを常に確認でき、持続的で高品質なものづくりにつなげることができます。設計図だけではわかりにくい細かい形や、組み立てやすさも、実物を通じてのトライアンドエラーが実施できるため、量産に向けた準備を確実に進められます。

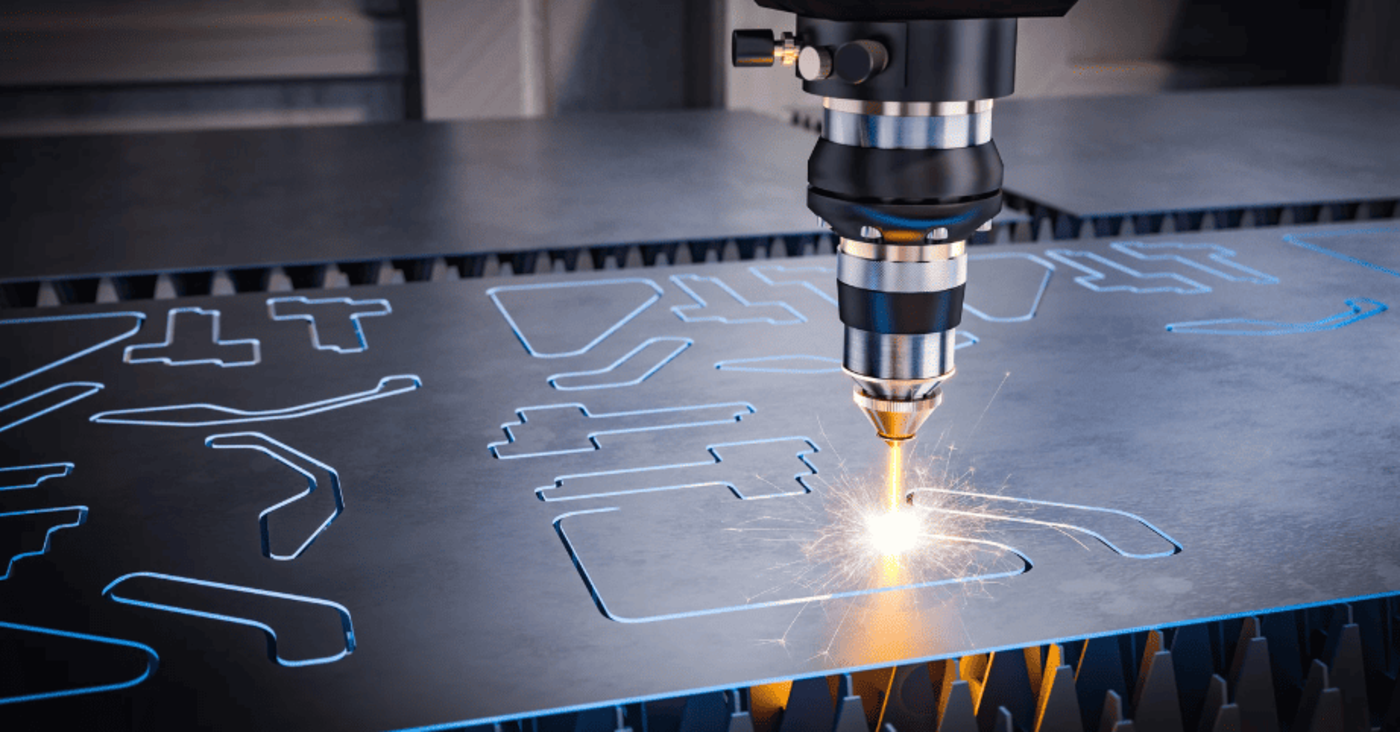

3Dプリンターや加工機を使った試作は、限りなく完成品に近い状態を確認することが可能です。デジタルデータの作り方や、3Dプリンターの機種によっては、ミクロン単位でのクリアランス調整での部品同士の交差検証や、最終品と近いプリンター素材での強度検証も可能で、後の不具合を未然に防ぐことができます。

最新の高精細3Dプリンターでは、試作段階でより最終製品に近い見た目を再現することも可能です。色合いや手ざわりなどを事前にチェックできます。展示会や営業資料として使えば、製品の魅力をわかりやすく伝える手段にもなります。

製品の開発には、設計、製造、営業など多くの人が関わります。よりリアルな試作品を使って完成イメージを共有することで、意見のすれ違いを防ぐことができます。量産に入る前に、関係者全員が仕様や考え方をそろえることで、作業がスムーズに進みます。

プロトタイピングとは、製品開発の初期にアイデアをかたちにして確認し、試行錯誤を通じて改善していく流れを指します。

この過程では、紙の模型や3Dモデルなどの簡易な試作品をつくり、実際に見たり触れたりしながら、設計や仕様の方向性を検討していきます。

近年は、プロトタイピングの段階から3Dデジタルを駆使し、簡易模型以上のモックアップ製作を行うことも増えてきています。最近では、この段階で簡易的な3Dプリンティングを利用するケースも増えており、使う人の視点を取り入れた形や使い方を早い段階で確認でき、設計の方向性を決めやすくなります。

試作品を使って実際に動かしたり触れたりすることで、操作のしやすさやわかりやすさを確認できます。そうした体験から得られる意見は、設計の改善に直接役立ちます。プロトタイピングの段階で、工業デザイン的な考えを入れておくことで、効率的な検討が可能です。

開発の初期段階では、言葉や図面だけでは伝わりにくいこともあります。試作品を通じて仕様や仕組みを実際に見て共有すれば、早い段階でのすり合わせができ、作業の進行を円滑にすることができます。

限られた人員や予算でも、少量の試作や展示会の活用、設計体制の工夫やデジタル技術の導入によって、効率的な製品開発を進めることができます。

新しいデジタル技術を活用すれば、多品種小ロットの試作品の製造が可能です。設計が正しくできているかをすばやく確認でき、改善点も短時間で見つけることができます。その結果、余計な費用をかけずに、改善と再試作を何度も繰り返すことが可能になります。

たとえば、ある金属加工企業では、立体的な形状を測定する機器と専用ソフトを導入し、試作品の形状を数値で正確に確認する仕組みを整えました。これにより、どこにズレがあるかをすぐに把握でき、修正作業の方向性も明確になりました。

その結果、検査にかかる時間が大きく短縮され、試作のスピードと精度の両立が実現しています。

最終製品に近い試作品やリアルな見本サンプルを展示することで、来場者の率直な意見を直接聞くことができ、製品の改善点やニーズがより明確になります。特に展示会やモニターイベントのような場では、現物を見てもらうことで、具体的で質の高いフィードバックを得やすくなります。

ある電線関連企業では、自社の技術を展示会で紹介した際、想定していなかった用途に関する質問や関心が多く寄せられました。こうした反応をもとに試作品を改良することで、新たな市場の可能性を見いだすことができました。

このように、外部からの評価を設計に取り入れることで、自社技術の強みを広げ、よりよい製品づくりにつなげることができます。

試作を早く進めるためには、設計と製造のチームがしっかり連携していることが重要です。多くの企業では、部門ごとに情報を別々に管理しているため、やりとりに時間がかかったり、情報の食い違いが生じたりすることがあります。

ある輸送用機器メーカーでは、設計と製造に関する情報を一つにまとめて管理する仕組みを導入しました。これにより、図面やスケジュールなどを複数の部門で共有でき、設計から製造までの流れがスムーズになりました。

さらに、設計の段階で製造担当者が図面を確認できるようになったことで、早期に問題点を発見できるようになりました。結果として、無駄なやり直しが減り、開発にかかる時間も短縮されています。

このような社内体制の工夫が、試作の効率化を後押しし、よりよい製品を早く市場に出すことを可能にしています。

近年の3D試作では、使える素材の種類や仕上がりの精度が大きく向上しています。さらに、導入を支える設備やサポート体制も整いつつあり、企業が安心して導入できる環境が広がっています。

最近の3Dプリンターは、ただ形をつくるだけでなく、実際の使用条件に近い素材で出力できるようになってきました。たとえば、熱に強い樹脂や金属のように硬い素材など、用途に応じて選べる種類が増えています。

これにより、見た目だけでなく、機能面も事前に確認することが可能になっています。開発の早い段階で、実際の素材に近い試作品を作れることで、後からの修正やトラブルのリスクを減らすことができます。

今では3Dプリンターは、単なる試作用の機械ではなく、製品開発を進めるうえで欠かせない手段のひとつになっています。

最近では、最終製品として3Dプリンターでの造形品を使用する企業もあり、高品質を担保できる機種や素材のバリエーションも増えてきています。

製品開発では、スピードがますます重視されています。試作品を早く、かつ正確に作ることが求められる場面も増えています。

近年は、性能の高い3Dプリンターやスキャナーの登場により、短時間でも精度の高い試作が可能な環境が整いつつあります。製品によっては、毎日のように試作を繰り返す必要があるため、スピードと正確さの両立は重要です。

国内大手製造メーカーでは、自社で購入した3Dプリンターが毎日フル稼働しても間に合っていない、というような話も聞こえてきます。

こうした設備環境の整備は、開発の柔軟さを支える基盤となっており、今後も注目される分野といえるでしょう。

すべての企業が、自社で3Dプリンターを導入できるとは限りません。そのため、設計から試作、納品までをまとめて支援する外部サービスへの需要が高まっています。

初期費用を抑えながら、品質の高い試作を実現できる点が、こうしたサービスの大きな魅力です。また、社内に専門の担当者がいなくても、必要なときに外部からサポートを受けられる仕組みがあれば、導入のハードルは大きく下がります。

3Dプリンターでの試作開発をする際には、機器の性能の良し悪しだけでなく、取り扱い企業のノウハウやサポート体制が整っているかどうかをあわせて確認することが大切です。

新しい技術であるからこそ、新規参入企業も多く見受けられます。3Dデジタル技術自体は新しいものですが、デザインや設計、製造技術は本質的には昔から変わらないものです。製品開発における知見のある企業をパートナーとして選定することが、プロジェクト成功の鍵となります。

大量生産の時代から、『変種変量の時代』ともいわれ、細分化した嗜好ニーズに合わせたものづくりが進んでいます。

メーカーのブランドや見た目だけでものが売れるという認識はすでに古くなっており、使い手のニーズに細やかに対応した配慮を反映したものづくりが求められます。製品開発の早い段階から、デジタルデータを使いこなして、3Dプリント試作や検証結果をモデルに迅速にフィードバックするような、柔軟なプロセスが製品開発の理想的なモデルといえます。

とはいえ、どの工程でデジタル技術を取り入れるべきか、悩まれている方も少なくありません。スムーズに活用するには、手法や体制づくりが必要です。

デジタル技術を活かした製品開発に関して、ご不明な点やお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\3Dに関するさまざまなお悩みを解決します/